Entretien inédit pour le site de Ballast

Renaud Garcia est anarchiste. C’est-à-dire qu’il « refuse de parvenir », selon l’heureuse expression de l’écrivain et syndicaliste Albert Thierry : privilèges, honneurs et ambition ne sont pas l’affaire des libertaires. Mais un anarchiste qui ne fait pas toujours l’unanimité parmi les siens : Garcia — avec l’essai Le Désert de la critique, paru l’an passé aux éditions L’échappée — mit les pieds dans le plat de la pensée radicale contemporaine. Dans le sillage du Britannique George Orwell, il s’interroge : pourquoi le socialisme ne parvient-il pas à convaincre plus largement alors qu’il relève du « bon sens » ? Et le professeur de philosophie de répondre : les espaces contestataires, trop occupés à « déconstruire » et à dénoncer les opposants en leur sein, ont souvent perdu de vue le noyau dur de la tradition émancipatrice : construire une alternative à même d’affranchir le très grand nombre des servitudes sociales et économiques. Mais comment recentrer (faire « converger ») sans silencier certaines luttes, minoritaires mais capitales ? Débattons-en.

Vous raillez le « piteux spectacle » de la gauche radicale contemporaine : à quoi songez-vous ?

Vous raillez le « piteux spectacle » de la gauche radicale contemporaine : à quoi songez-vous ?

En cherchant à délimiter l’arrière-plan problématique du livre, je me suis dit que, d’une certaine manière, la gauche que vous appelez « radicale » était actuellement dans une situation assez semblable à celle qu’Orwell constatait pour le socialisme dans les années trente. Dans Le Quai de Wigan, il se demandait pourquoi, étant donné que tout ventre vide est un argument pour le socialisme, ce dernier perdait inlassablement du terrain. C’est que selon lui quelque chose de fortement déplaisant devait en émaner, repoussant ceux-là mêmes qui auraient dû lui apporter leur plus fervent soutien. Qu’est-ce qui, dans des discours se revendiquant de l’émancipation, de la subversion de l’ordre établi ou encore de la « tradition libertaire », est en réalité susceptible de repousser nombre de personnes ayant normalement des intérêts objectifs à soutenir ces mouvements de gauche ? Et qu’est-ce qui, dans la pratique de nombre d’entre nous (militants amenés à débattre, à mener des luttes, animer des revues, des journaux, etc.) est susceptible de produire cette fatigue — que j’évoque dans l’épigraphe tirée du Désert des Tartares, et dont le titre du livre est inspiré ?

« Qu’est-ce qui, dans des discours se revendiquant de l’émancipation, est en réalité susceptible de repousser nombre de personnes ayant normalement des intérêts objectifs à soutenir ces mouvements de gauche ? »

Buzzati y parle d’un chemin que l’on trace toujours plus loin, en refusant le séjour, dans l’espoir d’arriver à mieux encore. Mais bientôt des seuils de non-retour sont franchis : on ne peut plus revenir en arrière, et voilà que le camarade qui poursuit obstinément sa route voit s’éparpiller ses amis, « l’un demeuré en arrière, épuisé, un autre qui fuit en avant de lui et qui n’est plus maintenant qu’un minuscule point à l’horizon ». Alors, précisément, une partie de ce qui épuise et repousse provient à mes yeux d’une exacerbation du motif critique de la déconstruction, employé à faire passer sans aucune nuance la critique radicale du « néolibéralisme » — au sens précis que lui donnent Dardot et Laval dansLa Nouvelle raison du monde : un gouvernement des conduites basé sur l’incitation au choix et à la performance en tout domaine — et de ses catégories centrales (valeur, concurrence, performance, subjectivité narcissique, réification) pour une apologie réactionnaire de l’ordre et une mythification d’un passé révolu. Sous prétexte que vous tentez de conceptualiser à nouveaux frais le « commun », d’évoquer une forme de communisme ordinaire fondé sur la triple obligation anthropologique du donner-recevoir-rendre, ou encore de postuler qu’une certaine idée de l’aliénation de l’humain sous le capitalisme mérite d’être reconsidérée, eh bien, un Geoffroy de Lagasnerie, dévot de Foucault, viendra publiquement vous taxer de penseur « homophobe » et « transphobe » ou d’authentique « fasciste » (ceci à propos de Dardot et Laval, puis Michéa et Debray, au cours d’un débat filmé sur le site de Mediapart, à l’occasion de la sortie du n° 2 de la revue du Crieur).

Je cite ce sociologue notamment parce qu’il se revendique de la « tradition libertaire », tout en clouant consciencieusement au pilori, dans son œuvre, les fondamentaux communistes de cette tradition. Mais l’on retrouve d’une façon plus diffuse à travers la Toile — avec les inévitables effets cathartiques et malsains que suppose l’attaque virtuelle — ce même état d’esprit de traque de la Réaction et des passions mauvaises, sur la foi de la lecture de quatrièmes de couverture ou de citations tronquées. Chacun se met à suspecter du ressentiment chez l’autre, sans plus prendre la peine de juger sur pièces. Pour le reste, il y a dans le livre quelques exemples de « piteux spectacle » théorique, touchant aussi bien la sphère de l’anarchisme que celle de la gauche « transgressive », façon Libé. Pensons ici à Paul B. Preciado, qui me semble être un cas intéressant. Il y a beaucoup de grandiloquence dans ses textes, certes, mais quelle est la portée critique d’une formule aussi « dérangeante » ou « iconoclaste » que celle-ci : « Si le pénis est à la sexualité ce que Dieu est à la nature, le gode rend effective la mort de Dieu annoncée par Nietzsche dans le domaine de la relation sexuelle. » (Manifeste contra-sexuel) ? Si c’est là tout ce que la gauche contemporaine peut proposer de plus subversif, alors l’ordre capitaliste peut continuer à dormir sur ses deux oreilles. Car ce genre de déclarations fracassantes, si elles se veulent socialement influentes, risquent majoritairement de paraître nombrilistes à un point tel qu’elles s’alièneront toutes les personnes qui ne se sentent pas concernées en première ligne.

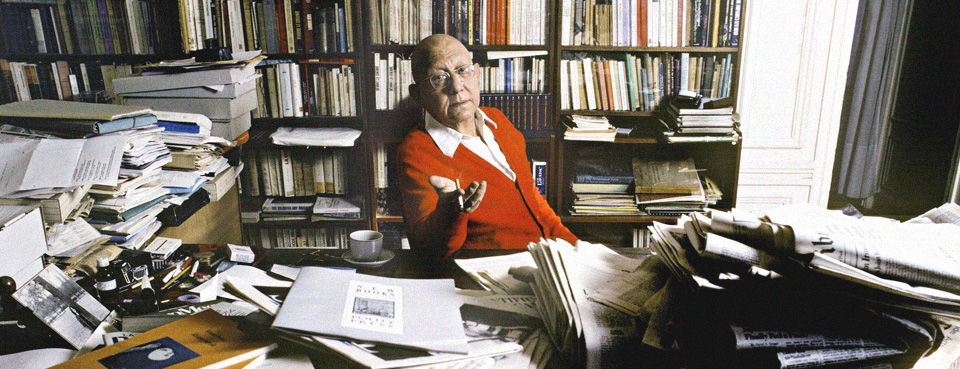

George Orwell (DR)

Votre ouvrage entend en effet en finir avec l’usage répété, dans les espaces universitaires et radicaux, de la notion de « déconstruction ». Vous préférez, dites-vous, construire « notre auto-détermination individuelle et collective ». Expliquez-nous un peu…

On pourrait me reprocher d’avoir choisi arbitrairement un terme assez diffus, pour bâtir ensuite un argumentaire critique sur une simple impression. À ce compte-là, quelqu’un d’autre aurait tout aussi bien pu écrire un ouvrage sur son mot honni à lui, sans que cela ne soit davantage fondé. Alors pourquoi m’a-t-il semblé intéressant théoriquement et important pratiquement de noter la prolifération du mot pour revenir vers ses bases théoriques, afin de repartir ensuite vers sa dilution dans la pensée dite « postmoderne » ? Tout simplement, parce que c’est dans les mots que nous pensons, pour reprendre Hegel. Quand vous voyez se diffuser un terme comme « projet », par exemple — dans l’univers de l’entreprise, bien sûr, mais aussi celui de l’éducation ou du travail social —, cela indique une modification et une réduction de la conception de l’action humaine, de ses finalités et des valeurs qu’elle est censée porter. Voyez aujourd’hui l’emploi de l’adjectif « radicalisé », qui reflète la mise en œuvre d’un État de sécurité se substituant à l’État de droit. Que tout le monde se mette à employer naturellement « déconstruction », sans forcément avoir en tête Derrida ou Heidegger, bien entendu, mais en se parant au moins de la geste critique et suprêmement lucide accolée au terme, voilà qui ne m’a pas paru neutre. Si vous relisez les passages de Marcuse sur l’univers du discours clos, dans L’Homme unidimensionnel, vous disposez d’une très probante démonstration de la façon dont le langage construit la perception du monde social. Je me suis inspiré de cela.

« Le résultat parfois désastreux de tout cela est la formation d’îlots de singularités affinitaires, toujours sur la brèche, et résolues à cracher à la figure de toutes celles et ceux qui représenteront une incarnation quelconque de la norme. »

L’un des effets de la déconstruction, lorsqu’elle est utilisée systématiquement et au-delà d’un certain seuil — c’est-à-dire non seulement pour souligner de façon judicieuse et fine des zones aveugles de l’ancien schéma marxien de lutte contre l’exploitation, mais encore pour orienter décisivement la critique sociale vers la seule subversion des normes —, consiste à singulariser toujours davantage les luttes et leurs motivations, puisque les occasions de reconstituer des figures normatives sont légion. Si je déconstruis une domination de genre, je peux être rattrapé par une domination concernant mon régime carné, qu’il me faudra alors déconstruire, tout en restant vigilant à ne pas faire preuve de « validisme » (discrimination envers les handicapés), et ainsi de suite. D’une façon plus prosaïque mais décisive — car elle touche à la possibilité même de la communication et de l’échange d’idées —, si j’ai le malheur d’avoir une formation universitaire et d’estimer qu’une maîtrise de la grammaire et de la typographie est un préalable indispensable à toute entreprise d’écriture, il faudra que je prenne conscience de ma posture normative et du fait que je ne suis pas du tout pur, mais que je reproduis une forme de domination institutionnelle. Le résultat parfois désastreux de tout cela est la formation d’îlots de singularités affinitaires, toujours sur la brèche, et résolues à cracher à la figure de toutes celles et ceux qui représenteront une incarnation quelconque de la norme. Voyez par exemple ce texte déjà ancien, de 1990, issu du Queer Nation Manifesto : « Je déteste avoir à convaincre les hétéros que les Gouines et les Pédés vivent dans une zone de guerre, que nous sommes entouréEs d’éclats de bombes que nous seulEs semblons entendre, que nos corps et âmes s’entassent haut, mortEs de peur ou tabasséEs ou violéEs, mourrant de chagrin ou de maladie, débarasséEs de notre humanité. Je hais les hétéros qui ne peuvent pas écouter la colère queer sans dire hé, tous les hétéros ne sont pas comme ça. Je suis hétéro aussi, tu sais

, comme si leurs égos ne recevaient pas assez de caresses ou de protection dans ce monde hétérosexiste arrogant. Pourquoi aurions-nous à nous soucier d’eux, au milieu de notre juste colère causée par leur société de merde ?! »

En réalité, du point de vue que je viens de citer, le discours que je vous tiens en ce moment en aurait déjà trop fait dans la pureté factice et le paternalisme. Néanmoins, je persiste dans l’idée qu’après avoir si abondamment déconstruit les normes et les catégories communes (telles que « femmes » ou « nature humaine » — certes, avec toutes les difficultés propres à ce dernier terme), ou celles qui impliquent d’être prises en charge en commun (telles que la vérité, le langage), nous risquons fort d’errer dans une plaine critique désertique. À cela, je préfère en effet la construction de notre auto-détermination individuelle et collective. Je reprends cette idée de la réflexion de Castoriadis sur l’autonomie, lequel montre clairement que — aussi bien individuellement par la socialisation de la psyché que collectivement par l’auto-institution explicite de la société — l’autonomie suppose la présence de l’autre homme, à la fois limite et chance pour ma liberté. Mais c’est aussi bien ce que l’on trouvait dans la définition bakouninienne de la liberté, par quoi je termine précisément l’ouvrage. Où l’autonomie anarchiste s’oppose à l’atomisation issue de la déconstruction.

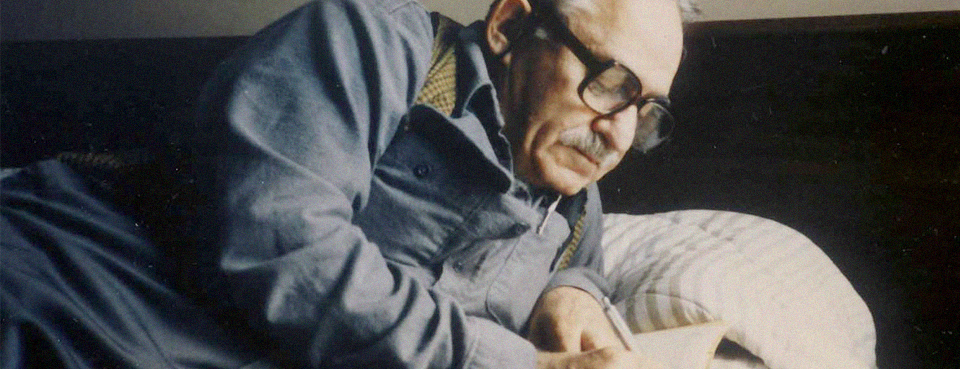

Cornélius Castoriadis (DR)

La critique de la déconstruction est habituellement portée par les garants du cours des choses ou de l’ordre dominant. Mais votre déconstruction de la déconstruction entend se positionner dans le champ de l’émancipation ; de but en blanc : qu’est-ce qui empêche Zemmour, Limite ou Causeur de faire de votre essai leur livre de chevet ?

En effet, de tristes sires comme Luc Ferry ont bâti leur carrière politique et médiatique sur le rejet de la « pensée 68 », et un Zemmour, comme je le signale dès le début de l’ouvrage, s’est empressé d’expliquer à Valeurs actuelles que Le Suicide français s’était attaché à « déconstruire les déconstructeurs », eux qui auraient œuvré à l’effondrement des valeurs, des repères, de l’identité de la France éternelle, ou je ne sais quoi encore du même tonneau. En écrivant ce livre, je me doutais bien que, par les temps qui courent, je serais confronté à un moment ou un autre à une question telle que la vôtre. Le simple fait de poser un diagnostic critique sur les effets de la pensée déconstructionniste et d’inviter à repenser des notions comme l’universel, le commun ou la nature humaine risquait ainsi de compromettre ma tentative, d’autant plus si l’on se contentait, pour juger, d’une quatrième de couverture (ce qui n’est bien sûr pas le cas ici). J’en sais d’ailleurs gré aux lecteurs patients de l’ouvrage, souvent parmi les anarchistes, d’avoir tout de suite saisi le propos comme un objet de discussion et d’approfondissement collectif, et non comme un prétexte à l’invective ou à l’affirmation des ego.

« Je ne voue en rien aux gémonies Foucault, Derrida et consorts, puisque je les ai beaucoup lus dans ma formation philosophique et qu’ils m’ont appris bien des choses. »

Le but du livre était de faire, comme on dit, de la critique immanente, et non extérieure. C’est évidemment le premier point, crucial, qui distingue le livre d’un « brûlot » à la Zemmour ou de Causeur. D’où, je le crois également, une plus grande rigueur du raisonnement et précision de la documentation par rapport aux stéréotypes et formules chocs d’éditorialistes « polémiques ». Le point n’est peut-être pas assez souligné dans l’ouvrage, mais c’est l’occasion de le redire : je ne voue en rien aux gémonies Foucault, Derrida et consorts, puisque je les ai beaucoup lus dans ma formation philosophique et qu’ils m’ont appris bien des choses, notamment à prendre en compte les questions que l’on dira « identitaires » dans le champ des luttes sociales. Je pars, par contre, du constat que leur aura s’est développée dans le champ de la critique sociale au point de reléguer des outils conceptuels de valeur (issus du marxisme hétérodoxe, de l’anarchisme, du mouvement situationniste, de certains non-conformistes des années trente — songeons à Ellul et Charbonneau) au rang de vieilleries révolues. L’effort est donc totalement différent d’une charge contre le postmodernisme ou le multiculturalisme au nom de signifiants comme « la France éternelle », « l’identité française », « l’intégration », et autres éléments d’un discours de traque d’un nouvel ennemi intérieur. Ce serait faire insulte aux lecteurs potentiels que de le préciser davantage. Derrière votre question, il y a aussi un lourd enjeu intellectuel : comment préserver à la fois l’honnêteté intellectuelle et l’engagement en fonction d’un clivage politique et social net ? On a de plus en plus de mal à le faire, en raison d’une structuration du débat et de l’information qui rend moins audibles les positions dialectiques. Je ne pense pas que mon propos soit très difficile à saisir, mais du côté d’une gauche à la Geoffroy de Lagasnerie, il serait probablement considéré comme une publication sentant le rance, voire « authentiquement fasciste » ; ce qui offrira d’un autre côté sur un plateau à la droite (plus ou moins extrême) une nouvelle référence à citer ou de nouveaux extraits à prélever, au nom d’un imparable : « Vous voyez, même un auteur situé chez les anarchistes le dit ! »

Mon but consiste à renvoyer dos à dos ces deux camps, et à réaffirmer des lignes de fracture. La situation requiert une attention accrue pour cette raison-là aussi : au nom de l’obsolescence du clivage droite/gauche, une génération plus jeune, entre 20 et 30 ans, n’hésite plus à graviter dans les sphères de l’extrême droite, sous prétexte que l’on y fait parfois des constats justes. Étant plus âgé, mes premiers combats politiques ne se sont pas situés dans les rangs de la Manif pour tous, et je pose justement un clivage net avec les théories qui utilisent la nature comme un référent absolu et intangible et, plus largement, avec les thèses antisémites, complotistes, celles du « Grand remplacement » ou d’autres œuvrant pour la refondation d’une civilisation européenne. Par contre, si Limite (que l’on peut résumer grossièrement comme une revue de décroissants catholiques) trouve bon de me citer, ou si les gens que vous avez mentionnés puisent dans mon ouvrage, ce sera probablement dommage pour moi — car ce n’est pas vraiment là que j’aurais voulu que se produise la discussion ; mais personne n’est maître de la réception de ses ouvrages. Je n’ai pas le monopole des citations de Kropotkine, Bakounine, Debord ou Ellul, comme, d’ailleurs, Limite ne l’a pas en ce qui concerne Bernanos ou Péguy. L’esprit de véracité oblige néanmoins à rectifier et repréciser les choses si l’occasion en est donnée — comme ici.

La Manif pour tous (DR)

Vous évoquez « la prolifération indéfinie des luttes » : en quoi serait-ce un problème si l’on parvenait à les relier et les articuler ? N’y a-t-il pas à gagner à l’extension des zones d’affranchissement ?

Le thème de la prolifération apparaît dans les modèles foucaldiens des années soixante-dix, où le philosophe pense la résistance au pouvoir sur le mode centrifuge : les foyers de lutte éclatent, des savoirs minoritaires trouvent une voix, le piège de la seule résistance au pouvoir vertical de l’État se desserre. Ce motif réapparaît ensuite chez Butler, qui pense la prolifération des identités de genre face au rabattement sur des identités essentialisées. Dans le cadre de la théorie queer, cette prolifération prend un tour parodique, celui d’une déstabilisation ludique qui s’effectue et se montre à même la mise en scène, ou la mise en œuvre (via des prothèses techniques) du corps. Dans le champ du féminisme, Marie-Hélène Bourcier utilise ainsi ce thème de la prolifération sous la forme de la transgression perpétuelle du genre. Sa vision de l’échappement aux normes me paraît parfois semblable à une sorte de structuralisme appliqué aux attitudes de dés-identification. Au sein du champ sexuel, les individus se définissent par la place qu’ils occupent, laquelle se trouve marquée par une sous-identité (butch ; fem ; etc.) appelée à se modifier en permanence en fonction du mouvement des autres sous-identités au sein de la structure globale. D’où un jeu d’association et de déliaison potentiellement indéfini.

« Il y a beaucoup à gagner à l’extension des luttes et l’intersectionnalité, par exemple, est un outil très utile si l’on s’en sert à bon escient, d’une manière constructive. »

Pour le reste, j’entends par « prolifération des luttes » ce que j’ai évoqué précédemment, à savoir un émiettement des revendications et une singularisation à outrance. Il m’apparaissait donc que ce thème de la prolifération rendait sinon impossible, du moins difficile la mise en œuvre de « coalitions » (terme utilisé par Butler). Depuis des postures subversives individuelles et plus encore — on pourrait dire « dividuelles », au sens où de multiples dominations et types de normes sont susceptibles de traverser un même sujet —, il me semble plus complexe de converger. Car encore faudrait-il reconnaître en l’autre un interlocuteur valable, encore faudrait-il se parler, au lieu de défendre jalousement sa singularité dans la suspicion généralisée de la domination. C’est en tout cas un type de mentalité militante que j’ai personnellement rencontré, et qui est à la source de l’épuisement dont je parlais plus haut, sur lequel certains ont d’ailleurs brillamment disserté (on trouve de belles réflexions là-dessus dans À nos amis, du Comité invisible). Mais, pour répondre totalement à la question, vous avez en théorie comme en pratique tout à fait raison. Je n’aurai rien à ajouter là-dessus : il y a beaucoup à gagner à l’extension des luttes (je distinguerai ce terme, du coup, de celui de « prolifération ») ; et l’intersectionnalité, par exemple, est un outil très utile si l’on s’en sert à bon escient, d’une manière constructive. C’est d’ailleurs parce qu’il est déplorable que cela ne fonctionne pas aussi bien que la théorie le voudrait que j’ai été poussé vers les analyses développées dans l’ouvrage.

Cibler la « domination » en lieu et place de l’« exploitation » paraît vous déplaire : qu’incarne concrètement cette querelle sémantique ?

Je ne dirais pas que cela me « déplaît », comme si j’y voyais une atteinte gênante à un ancien répertoire de lutte menacé d’extinction, ou comme si j’étais en possession des critères qui délimitent les causes légitimes et les combats illégitimes. Par contre, je me suis efforcé d’être attentif aux possibles impasses dans lesquelles risque de nous mener l’usage critique systématique du concept de « domination ». Bref, toujours la question des seuils d’utilisation d’un registre critique. Je m’appuie pour présenter ce concept sur l’ouvrage de Uri Gordon, d’ailleurs très bon (pour son approche de la pratique vers la théorie, et pour le tableau synthétique de ce qui anime le mouvement anarchiste contemporain) intitulé Anarchy Alive ! Les politiques anti-autoritaires de la pratique à la théorie. L’auteur y présente la domination comme un « concept générique » autour duquel va se mettre en place un « discours de résistance généralisé », dont l’exploitation économique et ses corollaires (aliénation et humiliation au travail, intériorisation surmoïque du dépassement de soi pour l’entreprise, rupture des solidarités de métier, dévalorisation des savoir-faire) ne seront plus qu’un élément parmi d’autres, le long d’une chaîne d’équivalence. Tout cela fait écho à la grille de lecture foucaldienne du pouvoir, omniprésent et recommandant donc une résistance généralisée — c’est-à-dire une résistance qui aurait ôté les œillères la forçant à ne voir dans le pouvoir que verticalité répressive ou extorsion de plus-value.

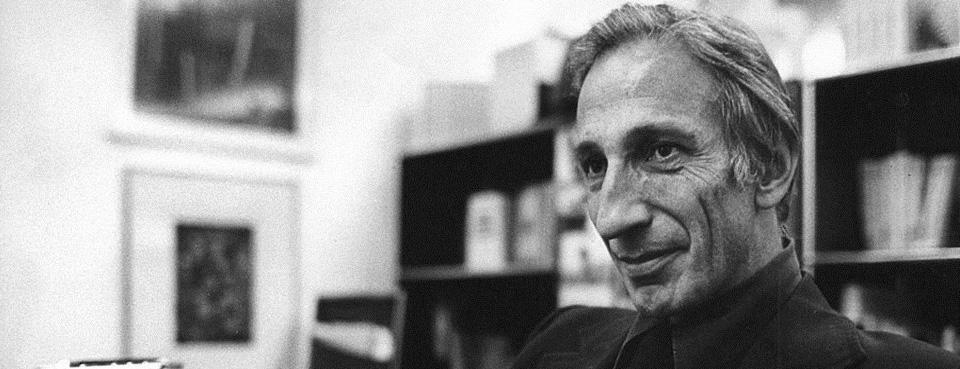

Michel Foucault (DR/SEUIL)

À mon sens, cela pose plusieurs problèmes : tout d’abord, en attendant une convergence effective des luttes, on risque de se retrouver avec l’émiettement des revendications dont je parlais plus haut, puisque la domination serait partout et qu’il s’agirait de la débusquer sans cesse ; ensuite, ce modèle de la domination contribue selon moi à discréditer des motifs critiques toujours susceptibles de rendre de fiers services, tels que le concept d’« aliénation » — bien que l’on puisse toujours affiner ce dernier —, qui renvoie à un en-dehors — ou du moins des bribes d’en-dehors — du pouvoir ; enfin, en épousant les rets diffus du pouvoir pour entrer en résistance permanente, le motif de la critique de la « domination » pourrait mener à oublier la structure sociale et économique d’ensemble, et son cœur : la production pour la production, la logique d’accumulation de la valeur. Quelqu’un comme Roswitha Scholz, théoricienne appartenant au mouvement de la Wertkritik, le dit d’une manière claire en ce qui concerne le féminisme queer : en rabattant la catégorie de « sexe » dans le champ d’une lutte identitaire particulière, la position queer a détourné l’attention de la structure sociale dans son ensemble et du rôle majeur qu’y joue l’inégalité entre les sexes. Je suis bien plus convaincu par l’approche de Scholtz, qui propose une critique d’ensemble de la structure sociale, et n’a pas renoncé à la faire du point de vue de la totalité.

Vous déplorez le repli anarchiste, celui d’un « mode de vie » pour happy few, au détriment de l’action populaire et collective, et pointez du doigt la base sociologique de ce mouvement — peu de travailleurs. Comment l’anarchisme et, bien plus largement, la politique émancipatrice, pourraient-ils renouer avec les gens ordinaires ?

« Renouer le lien entre politique émancipatrice et gens ordinaires : le processus ne pourra être que très long, requérant une insondable patience. »

Je reviens dans le livre sur un article de Murray Bookchin, un auteur que je trouve tout à fait inspirant et dont l’écologie sociale commence à être de mieux en mieux connue. Cet article, « Social Anarchism or Lifestyle Anarchism : an Unbridgeable Chasm », paru en 1995, tirait à boulets rouges sur des figures montantes à l’époque dans le mouvement anarchiste : notamment Hakim Bey et son concept de « Zone autonome temporaire », John Zerzan et son primitivisme, et bien d’autres écologistes mystiques, plus ou moins héritiers, tels que je les vois, des « clochards célestes » dépeints par Kerouac (songeons par exemple au poète Gary Snyder). Certes, sous une forme pamphlétaire et dogmatique qui a fini par lui nuire, Bookchin tirait quand même un signal d’alarme au sein du mouvement anarchiste — qu’il avait d’ailleurs délaissé à cette époque, fatigué de toute cette militance existentielle. Que n’aurait-il pas écrit à propos des « post-anarchistes », qui représentent ses antipodes, et me paraissent incarner bien des tares du répertoire déconstructionniste ! Jargon ampoulé, révision de l’histoire des idées, exploitation de citations tronquées pour discréditer l’anarchisme old school : voilà qui donne une bien piètre image des productions théoriques de l’anarchisme contemporain. Il est vrai que l’on peut lire sous la plume de ces intellectuels anglosaxons des idées stupides et révisionnistes du type : « L’anarchisme ne concerne pas l’ouvrier. »

Néanmoins, généralisation hâtive, peut-être, à partir de ma propre expérience, il me semble que l’anarchisme reste quand même l’un des courants et l’un des milieux les plus proches des gens « ordinaires », au sens où Orwell entend l’expression : c’est-à-dire avant tout des gens qui n’ont pas l’amour du pouvoir et produisent, dans leur vie ordinaire, des normes de vie commune « non normatives », comme dit Bruce Bégout dans son livre De la décence ordinaire. Des gens qui, par leurs usages dans leur communauté sociale, pratiquent spontanément l’entraide, la solidarité, considèrent qu’il est mauvais de parvenir, d’humilier les autres, etc. Renouer le lien entre politique émancipatrice et gens ordinaires : le processus ne pourra être que très long, requérant une insondable patience, tant l’abrutissoir médiatique, le spectacle du cynisme conquérant et la fatigue générale rendent difficiles à entendre les propositions utopiques. Non pas tant, d’ailleurs, parce qu’elles seraient impraticables, mais plutôt parce que l’on juge « utopique » ce qui vient bousculer notre sentiment d’impuissance, ce qui nous obligerait à sortir du confort pervers de la torpeur. Comment s’y prendre ? Déjà, en se mettant à l’écoute des revendications des gens, quand ils font grève, manifestent, et votent — ou non. En essayant de mouvoir les affects pour produire la réflexion. C’est ce dont manque la politique émancipatrice : une certaine vision désirable de ce qui pourrait être, même s’il ne s’agit que d’une esquisse et en rien d’un programme. La sortie du capitalisme ne sera pas une partie de plaisir, mais elle peut être désirable en ce qu’elle honore ce qu’il y a de meilleur en nous. Car, après tout, entre toutes nos dispositions, faire cavalier seul et savonner la planche aux autres incarne plutôt le choix de la facilité et de la vulgarité. Sans devenir des anges, nous pouvons sans doute être de meilleurs humains que cela, dans un contexte social, économique et politique différent. Or c’est précisément de ce genre d’esquisses que le post-anarchisme fait le procès, en arguant du fait qu’une vision de la société future fonctionne toujours comme une clôture de l’imaginaire et une résorption totalitaire de la pratique.

Murray Bookchin (© Janet Biehl)

Votre socialisme libertaire s’avance-t-il en marge franche des institutions (à la manière d’un Badiou, d’un Holloway ou d’un Bey) ou consent-il à intégrer les structures pour se battre dans l’arène, quitte à ajuster ses ambitions ?

La mention de Badiou m’inquiète un peu : s’il y a un modèle critique qui me fait froid dans le dos, c’est quand même le léninisme (et par voie de conséquence le productivisme, voire l’accélérationnisme) de notre dernier grand philosophe de la période bénie des années 1970-1980, ou, au choix, du « pire » de tous les « déchets critiques de l’époque présente » (comme l’écrivait Debord dans sa lettre à Jean-François Martos, le 16 mai 1982). Je me situerais davantage dans la ligne de John Holloway, avec son idée des brèches qui me paraît intéressante, ainsi que l’idée que le capitalisme est aussi quelque chose que l’on fait, et qu’il nous faut apprendre à ne plus fabriquer. C’est pour cette raison que j’ai forcément une difficulté de principe avec l’idée d’intégrer les institutions existantes pour les tourner dans la direction d’une politique émancipatrice. J’ai du mal à être à enthousiaste face à l’idée que l’État, par exemple, pourrait être un pharmakon, comme le dit Frédéric Lordon, c’est-à-dire à la fois le poison et le remède. Mais s’enthousiasmer est une chose, voir les choses avec lucidité, une autre.

« À long terme, je ne me battrai jamais pour un programme social-démocrate comme celui de Podemos, qui laisse intacts le fondement productiviste et l’emprise culturelle du capitalisme. »

En 1999, Chomsky avait emprunté à des ouvriers brésiliens l’image de l’« expansion de la cage » pour suggérer un soutien tactique et temporaire à l’État contre les fauves qui tournent autour, à savoir les multinationales. Cette position a d’ailleurs vite conduit certains commentateurs à le renier tel un tartuffe devenu un « anarchiste d’État ». L’idée, dans le contexte, est que dans une situation particulièrement oppressive où vous vous trouvez privé de droits, il vaut mieux, dans un premier temps, élargir quelque peu le carcan, engranger quelques acquis, puis s’en servir de base pour pousser l’émancipation plus loin. Chomsky veut assumer une position réaliste — le monde est comme il est, et il nous place tous dans des compromissions — tout en conservant comme fil directeur l’idéal social promu par l’anarcho-syndicalisme. Mais si notre seul moyen d’obtenir une amélioration un tant soit peu significative de nos conditions de travail dangereuses (Chomsky prend l’exemple de travailleurs américains du secteur de l’aluminium postés en équipe de deux dans des hauts fourneaux, où se trouvent les matériaux en fusion à près de 2000 degrés Fahrenheit) est de faire adopter une législation sur la santé et la sécurité au travail, alors il faudra bien s’adresser au gouvernement et jouer le jeu institutionnel. Selon lui, aucun anarchiste conséquent ne sacrifierait à son idéal la possibilité de sauver des vies humaines.

Mais, d’un autre côté, on peut aussi bien soutenir que la cage est elle-même un fauve, et qu’elle rend possible la mainmise des fauves sur les travailleurs. C’est donc la structure d’ensemble qu’il faudrait attaquer. La décision n’est pas aisée à prendre abstraitement, lorsqu’on ne se situe pas directement dans le rapport de force. Pour prendre un cas actuel : dans une perspective à court terme — une amélioration à la marge des conditions de vie sous le capitalisme —, il est difficile de ne pas soutenir le programme minimaliste de Podemos : réforme fiscale, audit sur la dette publique, défense des secteurs publics, relance de l’emploi par l’investissement, protection des petites et moyennes entreprises par les institutions financières publiques, etc. Oui, bien entendu, vu depuis le délabrement présent, ce programme est souhaitable. Par contre, à long terme, je ne me battrai jamais pour un programme social-démocrate comme celui de Podemos, qui laisse intacts le fondement productiviste et l’emprise culturelle du capitalisme. De la même façon, dans le contexte de la politique économique du gouvernement français, les thèses de Bernard Friot sur le salaire à vie et l’élargissement des conquêtes qui ont rendu possible la sécurité sociale déterminent une zone de lutte et encouragent au combat syndical et militant. Pourtant, j’aurais là aussi du mal à me battre à fond pour le programme de Friot et une société du salaire à vie, avec sa hiérarchie de fonctionnaires, ses grades, mais également son socle économique productiviste.

Podemos (DR)

Vous critiquez volontiers le jargon des chapelles radicales. Chomsky assure que les intellectuels éprouvent le besoin d’être incompréhensibles afin de justifier leur position sociale et leur fonction : partagez-vous cette analyse ?

Probablement parce que c’est mon métier (enseignant en philosophie) et ma formation, je m’efforce d’être attentif à l’usage des mots ainsi qu’à la clarté du discours. Or, l’hermétisme, la sophistication, la phraséologie me semblent faire partie également de ce qui peut rebuter dans tous ces discours déconstructionnistes que j’ai critiqués. Ce qui ne laisse d’ailleurs pas de m’étonner, en voyant parfois de jeunes militants, prévenus contre le savoir institutionnel et plutôt tournés vers l’action pour l’action, épouser presque naturellement un jargon souvent difficile, sinon incompréhensible (les premiers textes de Judith Butler, par exemple, ne me semblent pas explicables sur toutes les lignes, même en maîtrisant par métier les références qu’elle cite et sous-entend dans son vocabulaire ; les textes de Gayatri Spivak, dans le champ des études postcoloniales, sont parfois sibyllins également). Mais peut-être est-ce simplement l’effet de ce que Deleuze appelait les « branchements », quand « ça passe » avec un texte, quand ça se connecte, au-delà même du fait de comprendre intellectuellement ! En tout cas, d’après ma toute petite expérience universitaire dans le cursus de philosophie française, avec ce que l’on y vénère et ce que l’on y passe sous silence, je souscris intégralement à la thèse de Chomsky, qui me semble d’ailleurs être l’une de ses contributions les plus intéressantes. En effet, cette sociologie de l’intellectuel par le prisme du langage constitue une vraie leçon d’anarchisme : un individu qui a le privilège matériel d’être payé pour lire des livres et approfondir sa réflexion sur le monde qui l’entoure se doit au minimum d’être compréhensible par le plus grand nombre. Dans le cas contraire, il s’agit simplement d’un abus de pouvoir et d’un comportement indécent.

« Un individu qui a le privilège matériel d’être payé pour lire des livres et approfondir sa réflexion sur le monde qui l’entoure se doit au minimum d’être compréhensible par le plus grand nombre. »

À titre personnel, il me paraît par conséquent essentiel d’avoir affaire au quotidien à des jeunes gens de 17 ans, totalement étrangers au vocabulaire philosophique et à la tournure d’esprit qu’il suppose. C’est une véritable épreuve de réalité, qui oblige justement à clarifier le propos, à vulgariser le complexe ou le confus. En ce sens-là, le travail intellectuel gagne toujours à se retremper dans le bain des gens ordinaires — que sont encore, pour la plupart à leur âge, les lycéens. En somme, pour paraphraser Wittgenstein, faire de la philosophie à destination des seuls philosophes professionnels serait agir comme un boulanger qui ne ferait du pain que pour les autres boulangers !

Les partisans d’un socialisme « oldschool » (anarchiste ou marxiste) ont tendance à évacuer certains enjeux essentiels : le féminisme, la lutte contre l’homophobie, l’antiracisme ou l’écologie… Comment rassembler ce que d’aucuns séparent souvent entre « social » et « sociétal », comme s’il s’agissait de secteurs étanches ?

Vous avez raison. C’est d’ailleurs ce que j’ai essayé de rappeler plus haut, avec la différence entre extension des luttes et prolifération des luttes. Quant aux angles morts de l’anarchisme de la « vieille école », je m’y confronte dès le début du livre en citant un échange entre Kropotkine et Emma Goldman sur la spécificité de la question féministe — dont Kropotkine a du mal à saisir la consistance interne, entraînant la légitime colère de sa cadette qui refuse d’y voir une question simplement adjacente à la question sociale. On pourrait évoquer aussi la misogynie proudhonienne, les poussées antisémites de Bakounine dans sa polémique avec Marx, le productivisme majoritaire chez les marxistes, et d’autres zones d’ombre encore. Une nouvelle fois, c’est un apport indéniable de la pensée de la déconstruction que d’avoir contribué à ramener les préoccupations que vous citez au cœur du discours de la critique sociale. En fait, comme Goldman l’avait déjà bien compris en faisant de la sexualité et de la maternité conscientes des enjeux politiques, le « social » et le « sociétal » (pour reprendre votre terminologie) ne sont jamais des secteurs réellement étanches. C’est pour cela que l’opposition faite par Bookchin entre anarchisme par le style de vie et anarchisme social est sans doute par trop schématique. Mais je maintiens qu’il a alerté utilement sur une dérive possible : privilégier l’ego, le narcissisme des petites différences, au détriment du travail collectif d’émancipation, lequel requiert de constituer un minimum de points communs. En traitant des seuils à partir desquels une pensée intéressante et porteuse se change en délire affirmateur et revendicatif, je n’ai rien voulu faire d’autre que mettre à nouveau des mots sur un glissement néfaste aux mouvements de critique sociale. Ce qu’il nous faut, en ce sens, c’est aussi une radicale réforme intérieure, pour que les dominations qui nous traversent ne soient plus le prétexte à un repli contre les autres mais une invitation à l’édification d’une force collective. Finalement, il convient d’intégrer tout autant un moment de transformation de soi comme préalable à la transformation sociale. En clair, renouer avec ce « long périple en soi-même » et ce « besoin impérieux de se faire renaître » dont parle Gustav Landauer dans un magnifique texte de 1901, Pensées anarchistes sur l’anarchisme, où il déplorait et dénonçait — déjà — la violence nihiliste et l’esprit de système des anarchistes de son temps.

Les Indigènes de la République, estimez-vous, égarent le combat politique pour l’égalité et la justice en faisant de la « race » leur première grille d’analyse et du « Pouvoir blanc » le principal ennemi. Quels sont vos référents et votre ligne stratégique en matière de lutte contre le racisme ?

La question me paraît trop exigeante, car je n’ai en rien la prétention de posséder une « ligne stratégique en matière de lutte contre le racisme » ! J’ai abordé le cas épineux des Indigènes de la République parce que mon sentiment est partagé à l’égard de ce mouvement. D’un côté, leur critique du républicanisme touche juste, leur mise en lumière du rôle d’ennemi intérieur dévolu aux musulmans aussi, les articles que j’ai pu lire sur leur site à propos des Rroms me semblent très bons, la tribune publiée dans Le Monde à la suite des attentats de janvier m’a paru salutaire, etc. Mais, d’un autre côté, leur stratégie fondée sur la dialectique provocation/raidissement me semble une impasse ; elle reproduit la fragmentation néfaste dont j’ai parlé plus haut, avec le motif des « concernés en première ligne » qui peut aboutir à des déclarations comme celles de Bouteldja, dans le numéro d’avril 2015 de la revue Vacarme. Lorsqu’on lui demande s’il y a eu convergence des luttes au sein du PIR, Houria Bouteldja répond que certains « Blancs » sont venus, que d’autres voulaient faire converger féminisme, anticapitalisme et mouvement LGBT, et que tous ont finalement été déçus. Pourquoi ? Parce que, je cite : « Derrière la convergence, il y a un présupposé universaliste, lui-même fondé sur l’idée qu’il y aurait des oppressions universelles et qu’il faut donc s’en émanciper. » Or, poursuit-elle plus loin, dans un paragraphe qui n’est pas resté inaperçu : « Il y a des priorités. Nous devons d’abord exister pour nous-mêmes et construire notre propre espace. Notre choix premier est de toujours parler aux Indigènes, de ne pas perdre le fil avec nous-mêmes — en particulier quand nos alliés nous somment de condamner Dieudonné… Ce sont des positions très dures à tenir quand on pense aux deux pôles entre lesquels nous sommes pris : d’un côté, les Indigènes sociaux qui sont très sensibles, par exemple, aux questions relatives à Dieudonné, que certains voient comme un héros, un résistant ; de l’autre, nous avons construit un système d’alliances avec certains milieux de gauche pour qui Dieudonné est un fasciste. Quand nous devons sacrifier l’un de ces pôles, c’est celui des Blancs que nous sacrifions. » Je n’ajoute rien de plus, hormis mon désaccord le plus complet avec une telle prise de position.

Bobby Seale, au centre (Courtesy of Stephen Shames, Aperture Foundation)

En matière de lutte contre le racisme, je n’ai pas de référent ultime. Je pars, au plan pratique, de l’idée d’Orwell (tirée de sa recension des Réflexions sur la question juive, de Sartre) selon qui « toute espèce de préjugé racial est une névrose ». Au plan théorique, et de la même manière que pour la question des sexes, je pense plutôt qu’il faut analyser la place du racisme dans la structure sociale et économique du capitalisme. On peut voir par exemple comment ce racisme est sous-jacent à un capitalisme en bout de course, qui met de moins en moins en jeu du travail vivant et se trouve contraint de compenser frénétiquement cette expulsion du travail par la création d’emplois (ou plutôt de bullshit jobs, dirait Graeber) souvent occupés par des individus « racisés » : livreurs, coursiers, néodomestiques, vigiles (avec, dans ce dernier cas, un relent racial très XIXe siècle particulièrement abject) et, plus largement, par l’ouverture de nouveaux marchés au Sud, au mépris des populations indigènes et sous couvert de « développement ». Quand Bobby Seale, leader des Black Panthers, déclare, dans Seize the Time : « Nous ne combattrons pas l’exploitation capitaliste par un capitalisme noir. Nous combattrons le capitalisme par le socialisme », voilà une direction largement enthousiasmante. Il faudrait également citer Thomas Sankara, Fanon et, bien entendu, Martin Luther King. Ce sont des lectures qui ouvrent des perspectives, là où la rhétorique de la porte-parole du PIR en ferme. Lire la lettre de la prison de Birmingham après les imprécations d’une Houria Bouteldja est une expérience vraiment rassérénante !

Vous prônez, on l’a vu, la notion de « commun ». D’aucuns l’emploient aussi pour déclamer leur amour abstrait à la République et au drapeau : quel est donc votre « commun » ? Quel socle alternatif serait en mesure de nous rassembler contre la minorité qui possède et dirige « démocratiquement » — on ne sache pas que la République soit, depuis plus d’un siècle, d’une quelconque utilité en matière de socialisme ?

« Privilégier l’ego, le narcissisme des petites différences, au détriment du travail collectif d’émancipation, lequel requiert de constituer un minimum de points communs. »

Je ne donne aucun crédit à des institutions englobantes ou à des abstractions comme le «drapeau » pour favoriser l’émancipation. Il me semble aussi qu’il convient de rester vigilant face au thème de la minorité possédante contre le peuple manipulé, dans la veine du « Nous sommes les 99 % », qui risque toujours de déboucher sur un anticapitalisme tronqué (contre les financiers, mais pas contre le « fait social total » du capitalisme) récupérable par l’extrême droite, avec tous les effets de confusion dont nous avons parlé. L’idée d’un accaparement des richesses produites, la dénonciation d’un parasitisme social et économique constituent un axe certain de la critique anticapitaliste, mais il faut aussi analyser la façon dont ce système produit et façonne les subjectivités aptes à le soutenir en retour. C’est ici que l’on va retrouver, au ras de l’expérience, la nécessité du commun. Car que produit le « gouvernement des conduites néolibéral » (pour parler comme Dardot et Laval), sinon la séparation, par la mise en concurrence généralisée et la soumission accentuée aux normes de la performance ainsi qu’au fétiche marchand ? Pour contrer dans un premier temps cela, j’insiste sur les apports de la clinique du travail, dans une approche phénoménologique : qu’est-ce qui, dans ma « sphère primordiale d’appartenance » (Husserl) distord mon rapport à autrui, m’empêche de me lier à lui, et d’envisager de concert des perspectives d’émancipation ? La clinique du travail montre bien que la désagrégation des savoir-faire de métier, l’évaluation individualisée des performances, l’impératif de rendement et toutes les nouvelles techniques de gestion du travail produisent de la décompensation psychologique, de la fatigue, de la dépression, etc. Et cela, à un moment ou à un autre, nous touche tous. C’est donc depuis le corps propre, l’expérience de la vie empêchée ou humiliée et le lien d’empathie (qui est selon Husserl toujours la clé du rapport de l’ego à l’altérité) que je comprends la construction du commun, à un niveau fondamental, que l’on pourrait dire ontologique.

Or, pour prolonger cela, il s’agirait de réactiver aussi les intuitions d’Ivan Illich concernant l’histoire politique du corps, la façon dont il a été progressivement exproprié par le capitalisme et sa nouvelle version « augmentée » au moyen de la cybernétique. Dans cette entreprise, une critique de l’emprise numérique me paraît également indispensable, puisqu’elle est aujourd’hui un facteur primordial de cette « disparition de soi », de cette demi-présence de nos prochains à eux-mêmes, et donc aux autres. On trouverait ici une ligne de clivage nette avec les courants inspirés par la déconstruction, qui considèrent en général les nouvelles technologies et autres prothèses comme une chance pour découvrir de nouveaux territoires de l’identité. Dans un second temps, le commun peut être construit politiquement dans la filiation des « communaux » qu’évoque encore Illich. Je précise bien qu’il ne s’agit pas des communaux « collaboratifs » à la Jeremy Rifkin. Les communaux renvoient originellement aux pâtures et forêts enclos au XVIIIe siècle et, plus généralement selon Illich, à tout le domaine du « vernaculaire » [ce qui est intra-communautaire, localisé, propre à une région, un pays ou à ses habitants, ndlr], où les valeurs d’usage priment sur les valeurs d’échange, le corps propre sur le corps cybernétique, la subsistance sur l’abondance frelatée. Un habitant des grandes villes peut avoir l’impression qu’il ne s’agit là que de la peinture d’un monde révolu, mais un regard plus large sur les mouvements paysans et ceux des « informels » à travers le monde peut nous convaincre de la vitalité de cette perspective.

Ivan Illich (extrait de la couverture de The Prophet of Cuernavaca)

Restent deux grandes questions pour moi, au stade actuel de ma réflexion. Tout d’abord, comment faire en sorte que la reconquête du vernaculaire ne soit pas le seul fait de communautés isolées à la marge de la gestion capitaliste de l’existence, dont cette dernière pourrait fort bien s’accommoder ? L’enjeu du discours à tenir aux gens ordinaires et des valeurs défendues par la critique sociale apparaît essentiel ici, pour relayer et étendre le spectre offensif de ces expériences. Ensuite, à supposer, sur le temps long, que voie le jour une forme d’organisation fédérative constituée, au plan économique, de conseils de producteurs et de conseils de consommateurs délibérant sur la dotation nécessaire pour la satisfaction de leurs besoins et sur les fonctions de la société, une difficulté centrale risquerait de la menacer. Dans une telle organisation communiste, où les besoins seraient socialisés et la production orientée en fonction de finalités préétablies (donc à l’inverse du modèle de la production pour la production), comment éviter que cette socialisation ne soit vécue comme une atteinte intolérable aux désirs singuliers ? En d’autres termes, comment éviter la catastrophe d’une résurgence de la rivalité mimétique au sein d’une organisation dénuée des médiations nécessaires pour la contenir (capacité de contenance qui, selon René Girard, avait précisément été celle du marché libéral, avec plus ou moins de succès sur la durée) ? C’est le genre de questions décisives que l’on adresse au modèle d’économie participaliste développé outre-Atlantique par Michael Albert et Robin Hahnel, ou auxquelles sont confrontés en France des intellectuels comme Anselm Jappe.

« De nombreuses sociétés avant ou à côté du capitalisme ont inventé des médiations pour limiter l’ambition, la pulsion d’accaparement et la destruction du commun. »

Je ne crois pas qu’il faille sous-estimer l’inventivité institutionnelle des humains, dont on ne peut pas préjuger avant qu’ils n’aient été confrontés à des situations cruciales. De nombreuses sociétés avant ou à côté du capitalisme ont inventé des médiations pour limiter l’ambition, la pulsion d’accaparement et la destruction du commun, et l’art a su également illustrer et imaginer de tels expédients institutionnels. Je songe à ce roman du mystérieux B. Traven, traduit en français sous le titre Indios, qui raconte à un endroit la fête d’investiture d’un chef indien. Après avoir été investi, le nouveau cacique monte sur une chaise basse percée au niveau de son postérieur. Sous les chants et les rires, toujours digne, il baisse alors son pantalon. Deux hommes s’avancent ensuite en tenant un pot en terre empli de braises et le placent sous le postérieur du chef, qui devra supporter la chaleur ardente, les quolibets de la tribu et la succession des maximes rimées jusqu’à extinction des braises. On voit bien le sens du feu placé sous le derrière du chef : il n’est pas là pour se reposer, mais pour travailler pour le peuple. Il doit se rappeler que la tribu elle-même a placé ce feu sous ses fesses, de sorte qu’il ne devra pas se cramponner à son mandat, mais le céder dès qu’il sera arrivé à son terme. Ce n’est qu’un petit exemple cocasse, mais il nous laisse penser qu’une société communiste pratiquant la démocratie directe ne serait dénuée ni de médiations ni de symbolique. J’essaie surtout de penser le commun de bas en haut, et pas de haut en bas, en me fiant à l’idée que plus nous regagnons du pouvoir intrinsèque sur nos conditions d’existence — ne serait-ce au départ que par d’infimes brèches —, plus nous repoussons le pouvoir extrinsèque : c’est une définition possible de l’action anarchiste. Bien entendu, l’état du monde et l’engluement des consciences ne sont pas de nature à rendre optimiste, mais cela recommande d’assumer d’autant plus courageusement ce que Günther Anders appelait une « schizophrénie morale », dans un entretien paru dans Die Zeit : « Au fond, ce que je prêche — mais je sais que par là j’en demande beaucoup à la moyenne des gens, peut-être beaucoup trop — c’est, dans la pratique, de faire des efforts comme s’ils ne savaient pas combien nos chances sont minimes. C’est-à-dire de mettre en pratique une schizophrénie morale. Dans notre rôle d’actifs en matière de morale, nous avons à nous faire plus bêtes que nous ne sommes. »

Concluons cet entretien en revenant au commencement : le paradoxe pointé par Orwell — le socialisme tient du « bon sens » mais il peine pourtant à susciter massivement l’adhésion. Vous semblez dire que les principaux responsables seraient les mouvances sectaires, ultraminoritaires, absconses et coupées du peuple. Mais la grande majorité de la population se moque bien de nos débats — la déconstruction, le courant queer ou le post-anarchisme sont des notions qui ne sont connues que d’une toute petite poignée de gens. N’est-ce pas donner trop d’importance aux « marges » ou aux idées ? Admettons que le courant d’émancipation se recentre sur un discours de classe et de critique sociale articulée, pensez-vous vraiment qu’il parviendrait à mobiliser plus massivement ? Après tout, Mélenchon tente de le mettre en place et le Front de gauche traîne loin derrière le FN (et même au mieux de sa forme, le PCF, et sa ligne des plus classistes et audibles, ne franchissait pas les 30 %)… L’époque n’a-t-elle pas, par-delà ces querelles, simplement tourné le dos à l’émancipation sociale et égalitaire ?

Ce que je viens de dire à propos d’Anders et de la condition pratique de « schizophrène moral » répond à cette question. Pour ce qui est de retracer les causes de l’apathie ou du blasement ambiants, et de trouver les moyens d’y remédier, vous avez par ailleurs raison : il serait présomptueux et réducteur d’expliquer la désaffection pour l’émancipation sociale par les seuls errements idéologiques d’une certaine critique sociale et culturelle (en incise sur ce dernier point, je précise que les deux versants, social et culturel, doivent être tenus ensemble, et que la défense d’une ligne « classiste » qui ne remettrait pas en cause le genre de vie et de rapport au monde produits sous le capitalisme, serait finalement tronquée et mensongère — comme dans le cas du discours sur la distribution plus égalitaire des fruits de la croissance). Vous faites bien de rappeler qu’il faut se garder du péché de philosophe selon lequel les idées mènent le monde : d’un côté, à l’échelle de toute une société, sans doute le débat que nous avons ici n’est-il qu’une petite agitation de surface — mais s’il s’agit de dire d’un autre côté que le gros de la population n’a que faire de la philosophie sociale, de l’articulation entre critique sociale et critique culturelle et pense, pour le dire vulgairement, avec ses pieds, on n’aura guère avancé. Deux éléments pour poursuivre à ce propos. Tout d’abord, comme le disait John Stuart Mill, « Mieux vaut être un homme insatisfait qu’un porc satisfait, Socrate insatisfait qu’un imbécile satisfait ». Et si l’imbécile considère que tourner en rond autour de ses petites satisfactions fait de lui un homme heureux, c’est qu’il n’a fait l’expérience que d’un seul côté de la question… alors tant pis pour lui !

Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent (DR)

Ensuite, ce que nous faisons ici n’est-il que de la littérature de « niche », par et pour les marges intellectuelles, ou une coterie de happy few ? Je ne suivrais pas absolument cette idée, parce qu’il existe une porosité entre ces courants à la marge et la gauche mainstream (il suffit de se reporter à un discours de Najat Vallaud-Belkacem ou, dans un autre registre, de parcourir par exemple le « Best Of 2015 » des Inrockuptibles pour saisir la quantité d’emprunts et de réappropriations à des thèmes hérités de la « French Theory »), même si les premiers critiqueront toujours la seconde en raison de l’institutionnalisation et de l’affadissement de leurs revendications. En ce sens, il existe un effet réel sur les politiques sociales et culturelles menées par la gauche (sans compter l’investissement de nombre d’intellectuels spécialistes de la déconstruction dans divers think tanks proches de la gauche de gouvernement). Je considère, du reste, que les scores électoraux ne renseignent que de manière tronquée et biaisée sur quelque chose d’aussi vague que l’état psychologique de la « population ». Et cela, dans la mesure où ils s’adossent à une forte abstention, que l’on déplore désormais sous le chapitre de la « désaffection pour le politique ». Le traitement réservé aux « abstentionnistes » — comme s’il s’agissait d’une masse vaguement apolitique de mauvais sujets — m’intéresse davantage que les résultats électoraux. En 1973, dans Charlie, Cabu pouvait dessiner les gueules de Chirac, Mitterrand ou Marchais en écrivant « Esclave ! Choisis ton maître ! ». Trente ans plus tard, après deux semaines d’incendies en banlieue, l’humoriste Jamel Debbouze appelait les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales. Un an plus tard, l’ancien rappeur transgressif Joey Starr déclarait qu’« Au-delà des mots, il faut passer aux actes », en brandissant sa toute nouvelle carte d’électeur. Le vote, donc, comme acte politique suprême, vanté par toute cette gauche citoyenniste ! Si l’on s’en remet à cette logique, aucun abstentionniste ne prend en charge la politique.

« Les scores électoraux ne renseignent que de manière tronquée et biaisée sur quelque chose d’aussi vague que l’état psychologique de la « population ». »

Par conséquent, il faut rester vigilant à propos de la perspective adoptée pour parler de l’« esprit » de l’époque. C’est élémentaire, mais depuis l’angle BFMTV, évidemment, vous êtes porté à penser que la réalité des rapports humains n’est plus que mesquinerie, violence, appât du gain, obsession sécuritaire, etc. Depuis l’angle citoyenniste, vous vous trouvez porté à croire que tout le monde se désintéresse de la politique et des grandes questions de la République, au point qu’il faudrait remettre un peu les jeunes — ces abstentionnistes potentiels — dans le droit chemin à coup d’enseignement « moral et civique ». Mais si l’on modifie l’angle d’approche et que l’on tente de voir par ses propres yeux, on trouvera toujours des attitudes d’entraide ou de décence ordinaire capables de s’opposer à la loi ou de s’organiser horizontalement, et plus globalement des gens intéressés par la réflexion politique et sociale — y compris chez les adolescents. Si cet intérêt peut se convertir en résolution par le truchement de la lecture ou de la discussion, ce sera déjà un bon pas, aussi fragile soit-il. Et puis, quand bien même en serions-nous arrivés à l’achèvement de ce despotisme « doux » que prophétisait Tocqueville, où l’homme démocratique replié sur son quant-à-soi tourne à vide autour de ses satisfactions privées sous la surveillance paternaliste d’un État tentaculaire, il resterait encore suffisamment de motifs de colère généreuse. Par exemple, comment ne pas se révolter en entendant l’une des interprétations majoritaires des massacres de novembre : « Ils se sont attaqués à notre mode de vie, à notre liberté et à nos plaisirs ? » Tant que j’entendrai des âneries de cette sorte, comme si le mode de vie unidimensionnel de la classe moyenne américaine (désormais importé dans toutes les métropoles occidentales, où l’on se retrouve partout chez soi) représentait le sommet de la civilisation, j’aurai des raisons d’essayer de réfléchir, d’écrire et de discuter à propos de l’émancipation. Quitte à « rater encore », et « rater mieux », comme disait Beckett dans Cap au pire.

Couverture : Atlanta, Georgia, 28 mars 1970, Tom Coffin Photographs

Portrait de Renaud Garcia : émission en ligne Hors-Série

REBONDS

☰ Lire « Appel à un mouvement socialiste et populaire — par George Orwell » (Memento), janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Emmanuel Daniel : « L’émancipation ne doit pas être réservée à ceux qui lisent », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Almamy Kanouté : « Il faut fédérer tout le monde », juillet 2015

☰ Lire « Black Panthers — pour un antiracisme socialiste » (Memento), décembre 2015

☰ Lire notre article « Bookchin : écologie radicale et municipalisme libertaire », Adeline Baldacchino, octobre 2015

☰ Lire l’article « Antiracisme et lutte contre l’homophobie : retour aux convergences », Noel Halifax (traduction), juillet 2015

☰ Lire l’article « Luther King : plus radical qu’on ne le croit ? », Thomas J. Sugrue (traduction), février 2015

Commentaires récents