Il y a 150 ans, jour pour jour, que le peuple de Paris s’est soulevé. La Troisième République a été proclamée quelques mois plus tôt et l’armistice avec l’Allemagne signé fin janvier ; Adolphe Thiers, 73 ans, est alors chef du pouvoir exécutif : il tient à tout prix à saisir les canons que les Parisiens — épuisés par le siège prussien (la faim, la misère et un taux de mortalité multiplié par deux) — ont payés par souscription. La population s’interpose ; « Barricades partout ! », entend-on dans les rues ; le 18 mars 1871 au soir, la préfecture de police et l’Hôtel de ville sont aux mains des protestataires. Un drapeau rouge est hissé et résonne un cri : « Vive la Commune ! » Elle sera officiellement proclamée dans 10 jours : entretemps, aux quatre coins du pays, le soulèvement démocratique fait tache d’huile. On connaît la fin. En manière d’hommage à la Commune et à celles et ceux qui se levèrent contre « un monde mal fait », nous consacrons une semaine de publications à « la grande fédération des douleurs » — ainsi que Vallès la nommera. Julien Chuzeville, historien du mouvement ouvrier, vient de publier un ouvrage sur Léo Frankel, aux éditions Libertalia : ouvrier, correcteur et journaliste hongrois, il est élu responsable de la Commission du travail de la Commune de Paris à l’âge de 27 ans. Blessé lors de la Semaine sanglante, il trouvera refuge en Suisse puis en Angleterre. Extrait : récit des premiers jours.

Le

Le

gouvernement d’Adolphe Thiers est de plus en plus inquiet de l’atmosphère politique parisienne, où l’on a voté en février beaucoup plus à gauche que le reste du pays, où les réunions publiques donnent une large audience aux révolutionnaires, où la Garde nationale a élu une direction qui comprend des militants de l’AIT [Première Internationale] comme Varlin. Le 11 mars, le gouvernement décide de supprimer plusieurs journaux républicains « rouges », dont Le Cri du peuple de Jules Vallès. Puis, dans la nuit du 17 au 18 mars, il tente de désarmer la Garde nationale en s’emparant de canons dans Paris. Mais, alertés dès le petit matin, des gardes nationaux s’y opposent, renforcés par une résistance parisienne spontanée ; surtout, les soldats refusent de tirer sur la foule, certains se ralliant même à elle. Le gouvernement perd donc en quelques heures le contrôle de la capitale, ce qui entraîne sa fuite et son repli à Versailles. Ce départ des autorités laisse la place à la Commune, qui était réclamée dans des réunions publiques depuis des mois.

« Le gouvernement perd donc en quelques heures le contrôle de la capitale, ce qui entraîne sa fuite et son repli à Versailles. »

Dès les jours suivant le 18 mars, les journaux supprimés reparaissent, d’autres se créent, nombre d’entre eux reprennent le calendrier révolutionnaire instauré en 1792. Le Comité central de la Garde nationale se retrouvant provisoirement en charge du pouvoir à Paris, il convoque des « élections communales » dans tous les arrondissements, décide la levée de l’état de siège ainsi que la libération de « tous les détenus politiques », et annonce vouloir « faire respecter la liberté de la presse, ainsi que toutes les autres1 ». Le 22 mars, Frankel écrit à Becker [révolutionnaire allemand naturalisé suisse, ndlr] :

La révolution est pour l’heure maître de la situation, une révolution menée pacifiquement — bien qu’elle ne soit pas encore achevée — par des hommes qui ne se sont fait un nom ni dans le journalisme, ni sur la tribune, pas plus sur Pégase2 que dans la diplomatie, car il s’agit pour la plupart d’hommes qui sont nés dans de modestes logis et ont péniblement gagné leur vie dans les ateliers. C’est aussi ce qui fait pester de rage la bourgeoisie3.

Le 23 mars, le conseil fédéral de l’AIT se réunit. Dans ce contexte d’urgence, Frankel propose de « faire un manifeste dans lequel nous inviterions les nôtres à voter la Commune ». Il explique que « la question est purement sociale » et qu’il s’agit d’« assurer le succès des élections ». Cette proposition est acceptée, trois militants étant désignés pour écrire ce texte : Theisz, Antoine Demay et Frankel. Le Manifeste qu’ils écrivent est ensuite adopté et affiché. Ce document salue « la révolution communale » et affirme l’objectif de « l’égalité sociale ». Il s’agit alors pour ces militants de l’AIT d’« aider à mettre la première pierre de l’édifice social ». Dans ce but, ils rappellent quelques principes de base à appliquer comme « l’instruction gratuite, laïque et intégrale », ou encore « la liberté absolue de la presse », et appellent en conclusion à « voter pour la Commune ». Le texte est signé de 14 militants au nom du conseil fédéral de l’AIT, dont Frankel et Jules Nostag, ainsi que de 15 militants au nom de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières, dont Eugène Pottier, Camélinat, Theisz, et Lazare Lévy4.

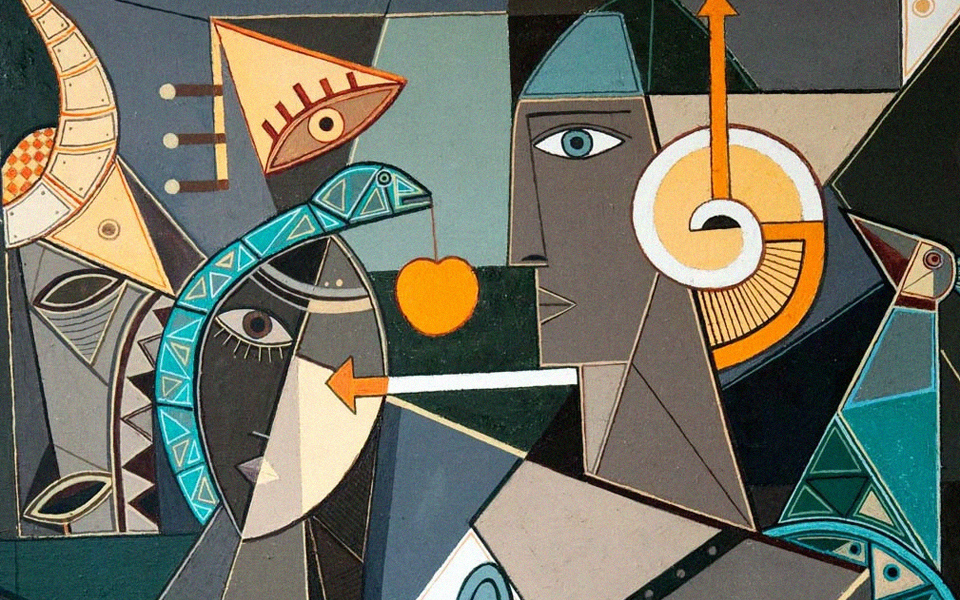

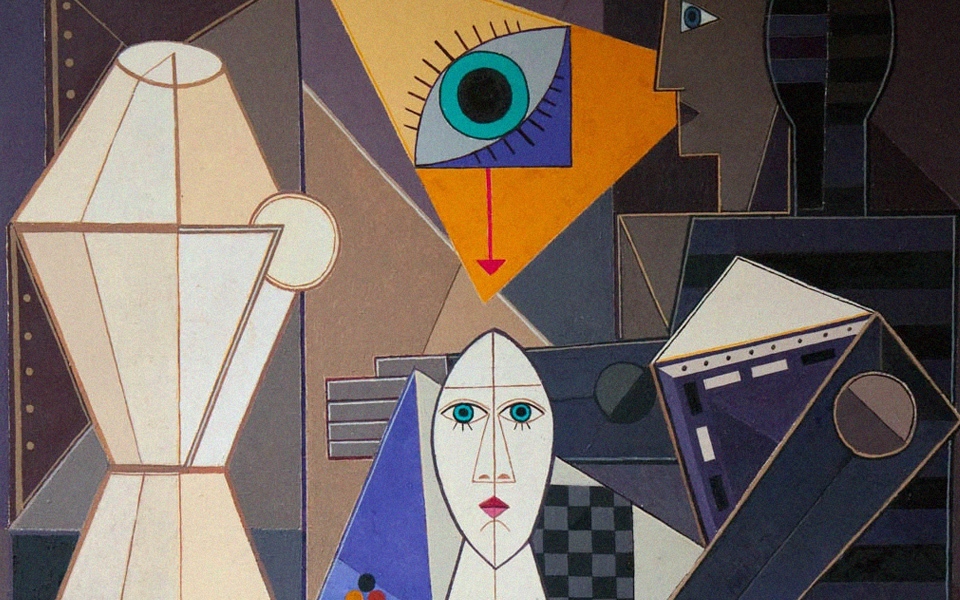

[Emanuil Popgenchev]

Le 24 mars, Le Cri du peuple publie une liste de 38 noms mis en avant par des comités d’arrondissement pour les élections du surlendemain : Frankel y figure, et il est précisé qu’il est de l’Internationale5. Ce soutien a du poids, car le journal est alors massivement lu à Paris. Les élections du 26 mars 1871 apportent une nette majorité aux candidats favorables au mouvement en cours, donnant une légitimité démocratique à la proclamation de la Commune. Frankel est élu dans le XIIIe arrondissement : il y a 16 597 inscrits, 8 010 votants, Frankel obtient 4 080 voix — soit tout juste 51 % des votes exprimés. Si on ignore pourquoi il y a été candidat, on sait que le XIIIe est un arrondissement populaire, comme le XIe où il habite, et que l’AIT y est bien implantée. Il est cependant celui des quatre élus de l’arrondissement qui recueille le moins de suffrages, derrière Léo Melliet, Émile Duval et Jean-Baptiste Chardon6. Frankel, bien que désormais l’un des militants les plus actifs de l’AIT à Paris, n’est pas encore aussi connu qu’eux — mais la situation va changer en quelques semaines. Il est d’ailleurs si peu lié à l’arrondissement qu’il ne fait aucun doute que c’est uniquement parce qu’il est membre du conseil fédéral de l’AIT qu’il a été élu7.

« Dans ces premiers jours, on vote le report des loyers, l’instauration de la laïcité, on brûle la guillotine : l’enthousiasme domine chez les travailleurs de Paris. »

La Commune de Paris est proclamée le 28 mars par l’annonce officielle des résultats du vote sur la place de l’Hôtel de ville, en présence des élus : ce rassemblement massif prend l’allure d’une grande fête populaire8. Le Conseil de la Commune formé par les élus se réunit dès lors quotidiennement. Une indétermination fondamentale n’est pourtant pas réellement tranchée : la Commune est-elle un gouvernement, voire un gouvernement révolutionnaire, ou une administration communale ? Il n’en reste pas moins que la situation politique, inédite, permet d’envisager des changements sociaux d’ampleur. Dans ces premiers jours, on vote le report des loyers, l’instauration de la laïcité, on brûle la guillotine : l’enthousiasme domine chez les travailleurs de Paris. Des idées, des objectifs qui paraissaient inatteignables deviennent des perspectives concrètes, même pour une partie de la population qui ne les partageaient pas jusqu’ici. La fuite du gouvernement et l’élection d’un conseil communal où les radicaux sont majoritaires suffit à l’époque pour parler de révolution, bien que le gouvernement réfugié à Versailles conserve le pouvoir sur le reste de la France, et que l’Assemblée nationale élue en février continue de siéger. Le Journal officiel publié par les communards continue d’ailleurs de reproduire jusqu’au 3 avril les débats de l’« Assemblée de Versailles » ; cependant le Conseil de la Commune décrète le 30 mars « nuls et non avenus les ordres ou communications émanant du gouvernement de Versailles9 ».

Le 29 mars, le Conseil de la Commune procède en son sein à l’élection d’une Commission exécutive de sept membres, parmi 19 candidats — Frankel ne s’étant pas présenté. Sont ensuite mises en place neuf commissions thématiques qui ont pour but de remplacer les ministres : Frankel fait partie de la « Commission du travail, industrie et échange », aux côtés notamment de Benoît Malon, Albert Theisz et Augustin Avrial10.

[Emanuil Popgenchev]

Léo Frankel n’ayant pas la nationalité française, la question de la validité de son élection est examinée, et rapidement confirmée par une commission puis par le Conseil :

Considérant que le drapeau de la Commune est celui de la République universelle ;

Considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent ;

Que cet usage existe depuis longtemps chez des nations voisines ;

Considérant que le titre de membre de la Commune étant une marque de confiance plus grande encore que le titre de citoyen, comporte implicitement cette dernière qualité,

La commission est d’avis que les étrangers peuvent être admis, et vous propose l’admission du citoyen Frankel6.

« Frankel fut un des hommes les plus intelligents et les plus dévoués de la Commune. En votant son admission, ses collègues ne firent qu’affirmer le caractère international de la Révolution. »

Commentant ce vote, le communard Jean Baptiste Clément écrira : « Frankel fut un des hommes les plus intelligents et les plus dévoués de la Commune. En votant son admission, ses collègues ne firent qu’affirmer le caractère international de la Révolution du 18 Mars11. » Avant 1870, Frankel était un ouvrier socialiste parmi d’autres, militant peu connu laissant peu de traces. Un remarquable discours au procès de l’AIT, puis son rôle majeur dans les activités de l’Internationale à Paris, le mettent en avant. À 27 ans, Frankel prend donc place au Conseil de la Commune, faisant partie des élus les plus jeunes. Il siège aux côtés de nombreux autres membres de l’AIT : « Sur les quatre-vingt-douze élus de l’Assemblée communale, trente-deux au moins appartiennent à l’Internationale12. » Les militants de l’AIT ne se placent pas en extériorité, en surplomb du mouvement : ils s’y intègrent pleinement, font corps avec les organes de discussion et de décision de la Commune, non en tant qu’élite dirigeante mais à égalité avec les autres communards. Ils n’étaient pas atteints du fétichisme de l’organisation, ce d’autant plus que l’AIT était un regroupement qui impliquait une diversité d’opinions sur nombre de sujets.

Si les élus membres de l’AIT ne constituent pas une fraction visible au sein de la Commune, c’est parce qu’ils ne forment pas un groupe homogène, qu’ils ne délibèrent pas à part de la Commune — en somme, c’est parce qu’ils ne sont en rien une fraction, en premier lieu parce qu’ils ne souhaitent pas l’être, préférant s’intégrer pleinement au mouvement d’ensemble. Frankel pour sa part correspond avec au moins deux membres du Conseil général de l’AIT à Londres : le secrétaire Johann Eccarius, ainsi que Marx. Malheureusement, une partie de ces lettres ont été perdues13. On sait du moins que le Conseil général se tient le plus possible au courant du mouvement à Paris, contribue à la solidarité internationale avec les communards, et que Marx donne quelques conseils à la suite de la demande de Frankel ; mais les internationaux de Londres sont loin de vouloir donner des ordres, préférant faire confiance à leurs camarades qui sont sur place à Paris et peuvent donc mieux se rendre compte des possibilités de l’heure.

[Emanuil Popgenchev]

Le 29 mars, Frankel participe à la réunion du conseil fédéral de l’AIT, affirmant qu’il s’agit désormais de « fonder le droit des travailleurs, et ce droit ne s’établit que par la force morale et la persuasion » ; il faut selon lui laisser la méthode de « la mitraille » aux « despotes ». Il propose aussi « la nomination d’une commission qui serait intermédiaire entre la Commune et le conseil fédéral ». Sa proposition est adoptée et une commission de sept membres est constituée, mais elle ne semble pas avoir réellement fonctionné par la suite14. On retrouvait pourtant dans cette commission plusieurs militants proches de Frankel, comme Georges Bertin, Jules Nostag et Auguste Serraillier, dont certains seront ensuite associés à la commission du travail et de l’échange.

« Il s’agit désormais de

fonder le droit des travailleurs, et ce droit ne s’établit que par la force morale et la persuasion. »

Le 31 mars, les élus de la Commune se posent la question de leur propre rémunération. Jules Vallès propose 10 francs par jour, mais une autre proposition est de 15 francs. Frankel fait alors une suggestion intermédiaire : « 10 francs par jour et cinq francs comme jeton de présence. » Mais il ne recueille que quatre voix, une majorité adoptant les 15 francs par jour — soit trois fois plus que le salaire ouvrier moyen à Paris en 187115. À la même séance, un décret à propos des loyers est proposé par Jean-Baptiste Clément, avec le soutien de 10 autres élus dont Frankel, Édouard Vaillant, Jules Babick, Adolphe Clémence et Camille Langevin. On a vu que le paiement des loyers avait été suspendu : or, il semble que les signataires de la proposition considèrent que la justice sociale implique que cette mesure bénéficie aux seules classes populaires, et non aux privilégiés :

La Commune de Paris

Considérant qu’il y a des commerçants et industriels qui pendant le siège ont exercé une industrie rémunératrice

Considérant qu’il y a des fonctionnaires et rentiers qui pendant le siège ont joui des mêmes revenus qu’en temps ordinaire

Décrète

Article unique

Tous les citoyens ayant jouissance de leurs revenus ordinaires pendant l’état de siège sont tenus de verser le montant de leurs loyers dans les caisses municipales.

Un Jury serait [sic] nommé dans chaque arrondissement pour rechercher ceux qui se trouvent dans cette situation.

Le texte, dont le manuscrit est écrit par Frankel, est cependant repoussé : il semblait difficile d’application, voire entrait en contradiction avec le décret déjà adopté sur la remise des loyers. Il apparaît aussi que le texte a été présenté sans une concertation préalable suffisante, puisque même Varlin est partisan de le repousser16.

[Emanuil Popgenchev]

La Commune est d’abord une reprise par les classes populaires de l’espace public, de la ville, comme conséquence de la mise en fuite des autorités. C’est là l’aspect de « Paris libre » qui marque l’expérience communarde. L’enthousiasme des premiers jours et des premières mesures crée un entraînement : bien des Parisiens qui ne se seraient jamais décrits comme des révolutionnaires sont — à ce moment-là — des soutiens du mouvement en cours, de la Commune. Les résultats des élections du 26 mars valident l’appui d’une grande partie des Parisiens, du moins de la majorité de ceux qui ont voté. Des choses qui se disaient dans les réunions publiques des années précédentes paraissent désormais à portée de main ; les perspectives des révolutionnaires sont devenues crédibles au-delà de leur auditoire habituel. Cependant, même s’il y a des socialistes au sein de la Commune, elle n’est pas elle-même « socialiste ».

« Cependant, même s’il y a des socialistes au sein de la Commune, elle n’est pas elle-même

socialiste. »

Un bouleversement social est visible par la forte proportion d’ouvriers — dont Frankel — parmi les élus du 26 mars, même s’ils sont minoritaires. Le Conseil regroupe par ailleurs des courants politiques variés, de républicains radicaux jusqu’aux diverses nuances du mouvement ouvrier. Les collectivistes comme Frankel sont minoritaires, mais tout de même nombreux. Les élections du 26 mars, malgré une abstention élevée, marquent un soutien populaire consistant à la Commune, et en son sein aux partisans d’une République démocratique et sociale universelle. Cette expression « République universelle » est importante pour comprendre l’état d’esprit qui est celui des communards, ou du moins de nombre d’entre eux : on le voit par exemple quand il s’agit de rendre hommage à un régiment, le Conseil de la Commune remplace le mot « patrie » par « République17 ». Ayant tous vécu sous le Second Empire et milité contre lui, les élus de la Commune sont des républicains et pour une partie d’entre eux la République dépasse les limites de la nation. La libération que représente pour eux la Commune consiste notamment dans l’objectif de mettre en place une organisation politique et sociale qui soit à l’opposé de la dictature qu’était le Second Empire.

Néanmoins, la compréhension de la Commune a largement souffert d’abord de sa légende noire, puis de sa légende rose. Encore de nos jours, une surestimation acritique de ce qu’elle fut est courante, de même que l’ignorance des contradictions qui existaient en son sein18.

Chapitre extrait du livre de Julien Chuzeville, Léo Frankel — communard sans frontières, Libertalia, 2021.

Le présent titre fait référence à un article de Léo Frankel, paru le 1er janvier 1872 dans le journal L’Émancipation : « J’étais pour la Commune, disait la brave et intelligente Louise Michel, parce qu’elle voulait la Révolution sociale.

Dans ces mots est tout le programme de la Commune. La Commune a succombé. Elle a succombé sous la force brutale. Mais en étouffant sa voix, on n’a pas même cicatrisé les plaies sociales qu’elle avait mission de guérir, et tous les déshérités des deux sexes, tous ceux qui veulent le règne de la vérité, de la justice, attendent sa résurrection. »

Illustrations de bannière et de vignette : Emanuil Popgenchev

- Journal officiel de la République française n° 79, 20 mars 1871, p. 1.↑

- Désigne les personnes qui ont acquis leur renommée grâce aux lettres, Pégase symbolisant, dans la mythologie grecque, l’inspiration poétique [NdT].↑

- Lettre à Johann Philipp Becker, 22 mars 1871, dans Götz Langkau, « Die Deutsche Sektion in Paris », 1871 : jalons pour une histoire de la Commune de Paris, trad. CL.↑

- Les Séances officielles de l’Internationale à Paris pendant le siège et pendant la Commune, op. cit., p. 132–152. Le texte est reproduit dans la « partie non officielle » du Journal officiel le 27 mars.↑

- Le Cri du peuple n° 24, daté du 25 mars 1871, p. 2.↑

- Journal officiel de la République française n° 90, 31 mars 1871, p. 1.↑↑

- Un rapport de police ultérieur, en 1873, le mentionne comme membre de la section du XIIIe arrondissement de l’AIT, mais c’est peut-être une confusion du fait qu’il fut élu de l’arrondissement ; une autre hypothèse serait qu’il ait adhéré après son élection, afin d’être en contact avec les internationaux locaux (APP Ba 439, reproduit dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier tome IV, éditions ouvrières, 1967, p. 66–67).↑

- « Proclamation de la Commune », Journal officiel de la République française édition du soir, n° 88, datée du 30 mars 1871 [parue la veille], p. 1.↑

- « Décret annulant les ordres de Versailles », Procès-verbaux de la Commune de 1871, Ressouvenances, 2002, tome I, p. 53–54, et Journal officiel de la Commune de Paris édition du soir, n° 1, datée du 31 mars 1871, p. 1. Le 30 mars est le seul jour où le journal change de nom ; l’appellation et la numérotation ordinaires reprennent le lendemain, à la suite d’une décision du Conseil de la Commune (Procès-verbaux, p. 60).↑

- Procès-verbaux de la Commune de 1871, op. cit., tome 1, p. 36–37 et 43–44, et Journal officiel de la Commune de Paris n° 1, 30 mars 1871, p. 1.↑

- « La revanche des communeux », Le Cri du peuple n° 1052, 15 septembre 1886, p. 2.↑

- Michel Cordillot, « L’Association internationale des travailleurs et les origines du mouvement ouvrier moderne (1865–1871) », dans Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours, La Découverte, 2014, p. 99.↑

- Subsistent une lettre d’Eccarius à Frankel du 4 avril 1871, deux brouillons de lettres de Marx (les lettres effectivement envoyées n’ayant pas survécu à la répression de la Commune), et deux lettres de Frankel à Marx publiées en annexe.↑

- Les Séances officielles de l’Internationale à Paris pendant le siège et pendant la Commune, op. cit., p. 158 et 174.↑

- Procès-verbaux de la Commune, tome I, p. 81–82, et « Statistique des salaires en France, de 1853 à 1871 », Journal de la société de statistique de Paris tome XVI, 1875, p. 39–40.↑

- Fac-similé du manuscrit dans L’Autographe n° 1, 2 septembre 1871, p. 11, et Procès-verbaux de la Commune, tome I, p. 82–83. Arnould défend la proposition dans Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Kistemaeckers, 1878, tome II, p. 120–121.↑

- « A bien mérité de la patrie et de la Commune » devient « a bien mérité de la République et de la Commune » (Procès-verbaux de la Commune, tome II, p. 346, séance du 12 mai).↑

- Ce regard apologétique se retrouve dans le fait que des livres de participants à la Commune — Lissagaray notamment — sont parfois encore considérés comme des références, alors que ce ne sont guère aujourd’hui que des sources parmi d’autres, à lire avec esprit critique et à recouper. Les ouvrages de référence sont aujourd’hui ceux de Jacques Rougerie et de Robert Tombs.↑

REBONDS

☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019

☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019

☰ Lire notre article « Élisée Reclus, vivre entre égaux », Roméo Bondon, septembre 2017

☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017

☰ Lire notre « Abécédaire de Louise Michel », mars 2017

☰ Lire notre entretien avec Mathieu Léonard : « Vive la Première Internationale ! », mai 2015 Publié le 18 mars 2021 dans Histoire, Lutter par Ballast

Sur le même sujet :

Ballast

« Tenir tête, fédérer, amorcer »

Découvrir d’autres articles de Ballast

https://www.revue-ballast.fr/la-commune-ou-le-regne-de-la-justice/

Commentaires récents